Pesaro 61: Non-definizione, matericità e disincanto

di Sabrina Scansani

I silenzi e l’indefinizione scivolano via nella non-esistenza collettiva, quella che si percepisce davanti a un grande schermo, mentre gli ego sopravvissuti restano a fare pubbliche relazioni per le strade della piccola e neanche troppo calda città di Pesaro. In questi giorni, c’è chi preferisce evitare le persone e restare in sala, dove l’unica forma di interazione umana avviene quando i pensieri e le sensazioni degli spettatori si sfiorano in qualche punto dell’etere, sopra di loro, stimolati dalla stessa visione.

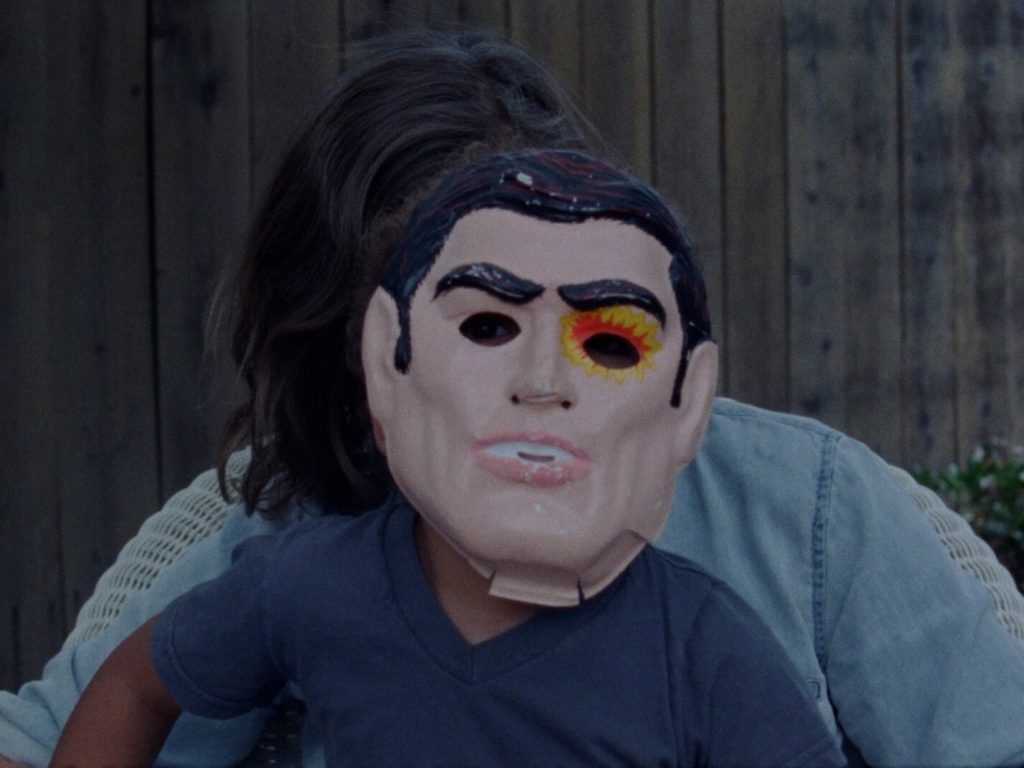

Qui si può smettere di indossare le maschere, restare immobile, r-esistere o non-esistere.

Qui accade altro, qualcosa di diverso dalla forma dell’anima individuale, ma che insieme a lei risuona.

Il cinema può essere la migliore solitudine.

L’atemporalità dell’immagine impressa sulla pellicola e allo stesso tempo la sensazione di estrema matericità è qualcosa che percorre le visioni più interessanti del Concorso alla 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Alcune sembrano girate ieri, ma sono girate oggi, come Buseok, ultima opera dell’artista Park Kyujae che sviluppa da solo le sue pellicole, come a voler tenere in mano la concretezza del racconto fino all’ultimo tassello della lavorazione.

“Più capisco la musica e più capisco che l’immagine cinematografica è un’altra cosa. Forse a volte il suono non serve”, dice l’autore. E infatti nella sua opera manca la banda audio, cosa che accentua la sensazione di vaghezza ma attiva anche un altro tipo di visione nello spettatore, più attenta, più tridimensionale, perché indotta a colmare il gap con la propria interpretazione.

Segue la stessa onda il lavoro di Jeannette Munoz, con la sua serie di Envíos, lettere audiovisive che l’autrice spedisce ai parenti e amici della comunità cilena di cui fa parte e che ora vivono lontani da lei. Il dialogo – non concluso – fra queste opere autonome non segue necessariamente una logica narrativa, ma riesce a rendere tangibile il racconto di due terre lontane, il Cile e l’Europa. Così tangibile che durante la proiezione va fuori fuoco, costringendo il proiezionista a interrompere la visione e riposizionare la pellicola in sede, facendo ricordare al pubblico l’affascinante fallibilità della celluloide e la dimensione collettiva dell’esperienza del cinema.

Tangibile allo stesso modo il suono della bobina che accompagna le proiezioni in spiaggia dei film di Scola, Comencini, Risi e Monicelli, organizzate in questa edizione, che acquisiscono un altro sapore rispetto a quello che avevano quando li guardavamo a vent’anni, sullo schermo di un computer, per l’esame di cinema italiano.

Si torna a cento, cinquanta, vent’anni fa, anche grazie all’assemblamento contemporaneo di opere del passato, lavoro che propone Desire, un critofilm, per usare un termine coniato da Adriano Aprà, che ripercorre la storia dei film melò, soffermandosi sulla manifestazione degli archetipi delle figure maschili e femminili e dei rapporti di potere che li legano. Dopotutto, il passato può essere interpretato come una forma alternativa, più arretrata, dell’attuale presente. Sta all’umanità scegliere la strada dell’evoluzione.

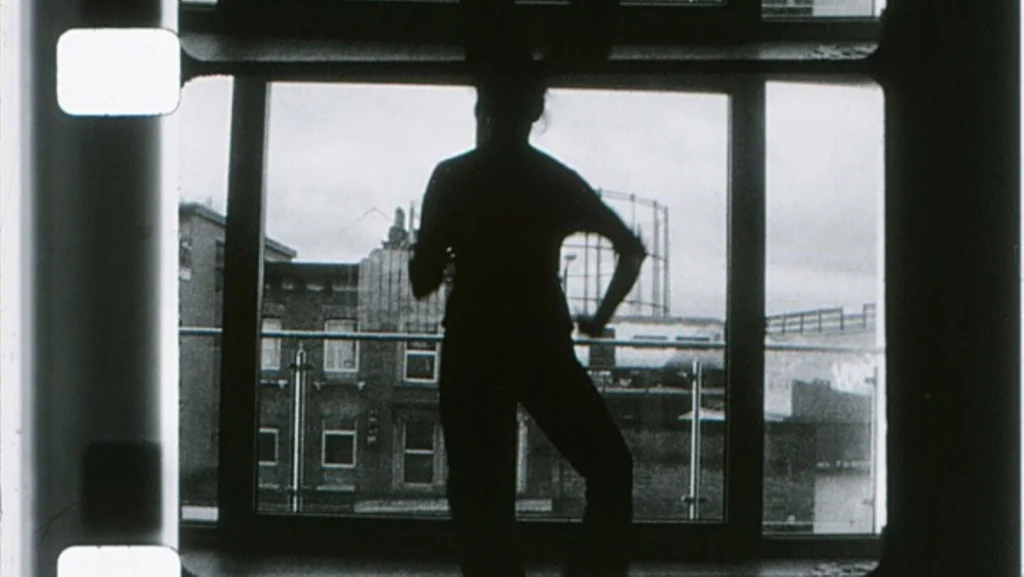

I silenzi, le non definizioni e le immagini autobiografiche pervadono le visioni del festival, rendendo accessibile il mondo della memoria del filmmaker.

È un’edizione in cui gli autori e le autrici sono presenti nelle opere con il proprio corpo, oppure utilizzano espedienti per parlare di sé, come in Deriva, di Danilo Monte, nella sezione Esordi Italiani, che appare come una prosecuzione audiovisiva dell’ordinario scorrere del tempo dell’esistenza smarrita del protagonista, e che accosta le scene con filmati di archivio dello stesso attore, diametralmente opposti per spirito ed energia.

Parlare di sé per parlare di sé oppure per parlare del cinema, come fa Paula Tomás Marques in Duas Vezes João Liberada. In questo film, più sapiente di altri a inframezzare la narrazione con momenti di backstage ricostruito, il racconto dell’incapacità di un regista uomo di evadere dai meccanismi patriarcali di pensiero introduce il testamento morale dell’autrice, dichiarato in voice over dalla protagonista: “Un giorno morirò anche io come Joao e qualcuno magari farà un film su di me, che cambierà il modo in cui sono percepita”.

Torneremo sulla Terra come memorie, fantasmi, infestazioni. E chi riuscirà a farlo davvero forse potrà raccontarci cosa c’è dall’altra parte, dove il tempo non è una linea retta e il futuro è già arrivato molto tempo fa, con le sue terribili conseguenze.

Su questo pensiero, si cita l’opera di Assia Piqueras, Lo que creemos es lo que cuenta para nuestra vida, in cui la narrazione post-coloniale si intreccia con la storia personale dell’autrice, che ricostruisce il percorso di uno zio scultore emigrato in Perù e la cui discendenza è tornata in Europa, nel tentativo di creare un ponte tra le due culture.

Dopo aver spiegato le motivazioni dietro i suoi campi larghi fissi, composti perfettamente, è l’autrice a chiedere al pubblico, durante il talk: come si fa a scegliere un’immagine, quando ci sono solo parole e quell’immagine non esiste?

Una domanda a cui risponde brillantemente Lee Ann Schmitt, che nel suo quarto lungometraggio, Evidence, combina immagini-quadro a un racconto saggistico in voice over che approfondisce l’impatto del pensiero razziale e capitalistico sulla società nordamericana, evidenziando come il denaro influenzi il modo di percepire i legami familiari e la marginalizzazione della tutela ambientale.

Il film-saggio si apre ricostruendo la storia della Olin Corporation, azienda familiare responsabile di alcuni gravi disastri ambientali negli Stati Uniti. Attraverso quadri essenziali e prove visive, “evidences” appunto, come cartelli che vietano la balneazione o la pesca — si mostrano le conseguenze dell’inquinamento tossico prodotto dagli impianti dismessi, oggi sotto la supervisione dell’Ente per la Protezione Ambientale.

Schmitt traccia un collegamento diretto tra capitalismo, disuguaglianza razziale e degrado ambientale, mostrando come la logica del profitto abbia storicamente prevalso sulla tutela del bene comune e come il razzismo si intreccia con un modello economico centrato sull’accumulo individuale. Il concetto di proprietà privata negli USA infatti affonda le radici nella disuguaglianza: al momento dell’emancipazione, la popolazione nera deteneva solo l’1% della ricchezza nazionale, una percentuale rimasta pressoché invariata in 150 anni.

L’azienda Olin fu parte di un più ampio sistema di fondazioni conservatrici che, dagli anni ’70, influenzarono la cultura giuridica statunitense, fino alla nascita della Federalist Society, promotrice di un’interpretazione originalista della Costituzione che ignora l’evoluzione storica e sociale dei diritti, specialmente in tema di schiavitù e giustizia razziale.

L’autrice introduce nell’opera elementi autobiografici che collegano la sua storia personale alla grande Storia: disegni infantili in cui immagina di essere al posto del padre, operaio Olin, diventano il filo conduttore per riflettere sull’ideologia della famiglia tradizionale che ha contribuito a marginalizzare la figura femminile e irrigidire le strutture affettive, contribuendo all’aumento della violenza domestica e alla diffusione di teorie complottiste.

La dimensione più intima si raggiunge quando l’autrice racconta che sua madre le diceva che dopo i quarant’anni la donna è invisibile e che tuttavia, è stato proprio a quarant’anni che proprio sua madre è tornata a studiare e successivamente lavorare fino a quando il marito si è ammalato. Un riscatto silenzioso. Dopo la società e la famiglia, Lee Ann Schmitt delinea il corpo come ultimo e allo stesso tempo il primo luogo dell’esperienza, denunciando l’ineguale accesso alla salute, diventata un privilegio economico, e chiudendo il cerchio del discorso.

Nel contrasto tra l’umiltà della natura che vivrà ben oltre l’umanità e l’eccesso del potere capitalistico — esemplificato dai miliardi spesi per le elezioni presidenziali del 2024 e dal contributo di 250 milioni di dollari di Elon Musk per sostenere Trump — emerge un senso di impotenza. Affiora l’amara consapevolezza che il potere di salvare il pianeta è concentrato nelle mani di pochi, gli stessi che mostrano profonda indifferenza verso le generazioni future.

Il film si chiude con una scena intima: l’autrice osserva i genitori vivere lungo un fiume in Florida, consapevole che quel luogo sarà presto inabitabile per via del turismo.

La voce del figlio le chiede: “Mi farai del male un giorno?”, lei risponde “No”. Lui chiede ancora: “Morirò?”.

“Non ancora, ancora per molto tempo”.

Un barlume di fiducia che resiste dentro un quadro dominato dal disincanto.

Forse è il momento di uscire dalla sala.