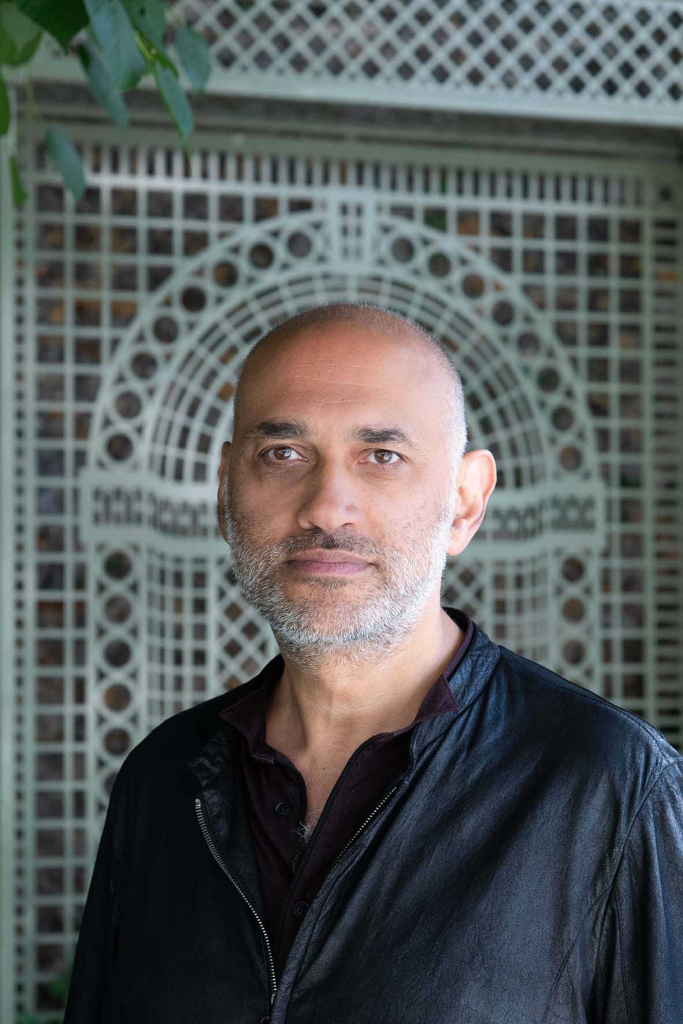

Conversazione con Kamal Aljafari

a cura di Gustavo Celedòn

La presente intervista si è svolta l’11 luglio 2025 al Café Dose, nel 13o arrondissement di Parigi. L’incontro avviene grazie a Raquel Schefer, ricercatrice della Paris Nouvelle-Sorbonne, che ci ha messo in contatto. Avevo già avuto la possibilità di vedere alcuni dei film di Kamal e l’impressione, davanti al suo lavoro, era quella di trovarsi di fronte ad una manifestazione molto reale del sensibile, come se il cinema fosse effettivamente nato in luoghi lontani dal centro e dai luoghi comuni. Kamal Aljafari è un grande cineasta e il suo lavoro ha acquisito una grande rilevanza. Le sue riflessioni attraversano la sua esperienza di cineasta e di artista palestinese e ci collocano in una posizione diversa rispetto a quella, tesa tra immaginazione e realtà, a cui il sapere ufficiale ci ha abituati. (G.C.)

G.C. Vorrei iniziare la nostra conversazione dicendo che dei dieci film che tu hai realizzato, io ne ho potuto vedere tre…

K. A. Ti posso inviare anche gli altri…

G. C. Ti ringrazio, per me sarebbe un vero piacere poterli vedere. Ho visto due film di Elia Suleiman, che credo ora viva a Parigi, e mi è venuto in mente che una volta ha sottolineato che non realizza dei film sulla Palestina in senso letterale, ma che quello che vuole fare è dell’arte, del cinema, e per questo non ama mostrare la guerra in un modo diretto: vuole fare del cinema. Credo che anche la tua sia una scelta che va in questo senso. Che ne pensi?

K. A. Sì, sono d’accordo con quanto dice Elia, perché quando si proviene da un luogo come la Palestina, dove la situazione abituale è quella di uno stato di guerra permanente, le persone hanno la tendenza a documentare quello che accade in un modo molto diretto, e spesso questa modalità non si accorda con il desiderio di fare dell’arte, quindi si tratta realmente di guardare al cinema in un modo molto personale, cioè, come a una forma di espressione molto personale, perché è quello il punto in cui il cinema diventa arte, e in questo senso posso dire che per ogni progetto al quale ho lavorato, ero interessato al linguaggio del cinema e a poter esplorare le diverse possibilità di questo linguaggio.

G. C. La Palestina è ora il presente, il nostro presente, e noi riceviamo molte immagini della Palestina da parte delle persone e da ovunque. Che cosa pensi di queste immagini? Perché si tratta del fatto che tutto il mondo sta guardando su Internet, sui social media, ecc. Per me, non è facile guardare tutte queste immagini, perché sono dure da vedere, per molte ragioni, tuttavia, nello stesso tempo penso che queste immagini possano smuovere il mondo dell’arte cinematografica – si potrebbe dire – in un senso positivo. Nei tuoi film, o per lo meno, in quelli che ho visto, tu hai adoperato dei files che avevi recuperato, con le immagini di altre persone, o anche usando le immagini di un cinema commerciale e ideologico, come per esempio alcuni film israeliani o americani, cioè tu riesci a conferire una vita diversa, sensibile e profonda, a queste immagini passate, siano esse banali o meno.

Che cosa pensi del fatto di intendere il cinema come un mezzo che si può appellare allo stesso modo all’arte e alla giustizia: si può lavorare con le immagini che vediamo, che provengono dalla Palestina?

K. A. Credo che con il cinema si abbia bisogno di una certa distanza, e si abbia bisogno di tempo, e per questo è difficile reagire immediatamente a ciò che sta accadendo proprio ora in Palestina, anche per via della quantità enorme di immagini che arrivano ogni giorno. Non so che cosa il cinema possa aggiungere a tutto questo, alle prove dei crimini che vengono perpetrati perché in gran parte si tratta di questo, della sofferenza, dei crimini, di giorni durissimi per la vita. Di solito quando si lavora a un film si ha bisogno di una certa distanza e di un certo tempo per riflettere, e questi film, queste immagini hanno la flagranza di ciò che sta accadendo ora, documentano la situazione, dunque non saprei dire che cosa si potrebbe fare di più, non so se il “cinema” può aggiungere molto a tutto questo, perché per me ci sono delle immagini che dovrebbero essere usate come prova di crimini di guerra in atto, così che ad un certo punto, magari qualcuno le raccoglierà tutte e farà di tutto questo un film epico, non so, ma ciò che è sicuro è che c’è un’enorme quantità di immagini, di sicuro non mancano, eppure, come sappiamo, oggi la testimonianza di quelle immagini non aiuta di fronte al potere, in quanto il potere se ne frega. Quindi si sta evidenziando un altro problema circa il potere delle immagini, e cioè come le immagini possono cambiare una determinata realtà o determinate condizioni. Personalmente ho qualche dubbio in merito, nel senso che possono commuovere le persone, e lo hanno fatto, ma non so quanto il cinema possa aggiungere a questo, in questo momento… Forse, tra qualche anno, quando ritorneremo su tutto questo, ci potremo riflettere sopra…

G. C. Mi hai detto che il film che stai realizzando ora è su Gaza, sul Libano, sulla Palestina…

K. A. Sì sto finendo ora il film; dovrebbe venire mostrato in agosto al Festival di Locarno1. Si tratta di materiale che avevo trovato a Gaza 25 anni fa, e in un mio viaggio ho scoperto queste cassette, recentemente, e quindi ho lavorato su questo: sono questi materiali a formare il film

G. C. Quindi hai lavorato con immagini vecchie…

K. A. Sì, è capitato così che ho finito per usare immagini che provenivano dal passato e dagli archivi… Del resto per me il cinema ha anche a che fare con l’idea di archiviare, di trovare delle cose, di lavorare con del materiale già filmato…Tutto questo mi piace molto, c’è una grande qualità in tutto questo…

G. C. Tu lavori con le immagini, le usi, si tratta di immagini già esistenti, e posso vedere in questo un grandissimo lavoro di osservazione. Tu osservi la realtà attraverso queste immagini che tu metti in movimento. Che cosa hai trovato di così buono in queste immagini “altre” al punto da costruire un film con esse?

K. A. Non si tratta tanto di cercare delle immagini di altri. Nella situazione in cui ci troviamo, in cui non abbiamo possibilità di accesso a certi luoghi, non possiamo andare in Palestina, e quindi non possiamo accedere ai nostri stessi archivi, mi sono trovato a raccogliere tutto quanto era possibile, quindi anche immagini di altri, non mie. Non mi importava chi avesse filmato, volevo delle immagini di quei posti e questo è il motivo per cui in A Fidai Film dico che gli archivi sono il mezzo, la mdp degli espropriati, perché se sei un espropriato, se tu non hai nulla, allora tu cominci a raccogliere e a cercare delle tracce o qualsiasi cosa riesci a trovare, ed è allora, che si riescono a creare da tutto questo le proprie immagini, la propria visione, il proprio film; se vuoi in questo senso è stato un processo di decolonizzazione che io ho compiuto rispetto a una serie di cose che ho trovato, sequenze e immagini.

G. C. In quest’ottica, si potrebbe definire Recollection una sorta di manifesto.

K. A. Bè, è stato il primo film che ho realizzato con dei materiali che esistevano già, prima di girare altri due film. Recollection è stato il primo, e dopo ho realizzato circa 4 o 5 film con dei materiali già esistenti. Quindi, l’idea era in qualche modo quella di fare un lavoro di decostruzione di ciò che chiamo la propaganda del cinema di finzione, cioè un po’ quello che stavo dicendo ieri all’università della Sorbona. Cinema di finzione come propaganda. Il modo con cui vengono fatti I film, perfino il modo con cui molti film di finzione come ad esempio quelli mainstream, ritraggono le relazioni o la guerra, questo genere di cose, ha realmente un’influenza pessima sul mondo, su come vediamo o percepiamo la realtà. Così, Recollection è un lavoro che in qualche modo prende tutto quello che è possibile da questo tipo di film per realizzare un altro film che sia una specie di proto-cinema, quasi un ritorno agli inizi del cinema, come hai visto ieri. Non c’è molto da dire e da rivendicare in quanto perduto, in questi film di finzione.

G. C. Quando ho visto I tuoi film prima di conoscerne il contesto, prima, per esempio, di sapere che in Recollection si tratta di Jaffa e che in A Fidai Film ci sono moltissime immagini che provengono da un archivio libanese che è stato violato dallo stato di Israele, la prima impressione che ho avuto sui tuoi film è che avessero a che fare con dei fantasmi. Per esempio in Recollection passa molto tempo prima che si vedano delle persone, e di fatto le persone iniziano a comparire come fantasmi in un’immagine a bassa risoluzione. E alla fine del film, si vedono più persone. Credo che in un certo senso tu dica che le persone stanno là, sempre. Ma è impossibile… Eppure tu trasmetti questo, perché desideri che chi vede il film, sia libero di immaginarlo, è un film di immaginazione. Che cosa pensi di questa mia impressione? I fantasmi delle persone che sono là…

K. A. Come tu stavi dicendo quando ho iniziato a fare questo film non sapevo dell’esistenza delle persone nello sfondo. L’ho visto poi per caso, perché all’inizio la mia intenzione era di realizzare un film sulla città, su quei luoghi, ma non avevo idea che ci fossero così tante persone all’interno dell’inquadratura, nello sfondo infatti c’erano i palestinesi che vivevano là, non c’era nessun aspetto narrativo tipico dei film di finzione, semplicemente c’erano delle persone che passavano, o che venivano filmate, dentro le case, mentre guardavano fuori dalle finestre. E quando li ho visti ho cominciato a raccogliere tutta questa gente, ad andarla a cercare, e loro sono diventati il soggetto del film. E quindi, in un certo senso, mentre lavoravo al progetto, ho pensato che queste persone stessero aspettando, che io le trovassi. Tutti quegli anni avevano aspettato che io li trovassi e li mettessi in prima linea, appunto, come il soggetto più importante. Così, questo è il momento in cui di fatto, lentamente, questi fantasmi arrivano tutti insieme, e poi, ci sono sempre più persone che dichiarano di non essere più dei fantasmi…Ecco…l’idea era questa…

G. C. In un certo senso il colore rosso in A Fidai Film è un’operazione simile…

K. A. E’ diverso perché là tu vedi il loro intervento più chiaramente. In A Fidai Film attraverso il linguaggio sperimento che cosa è possibile raggiungere.

G. C. La prima volta che ho visto A Fidai Film ero rimasto impressionato da quel colore rosso, perché da studioso di filosofia ho letto molto in passato le opere di Jacques Derrida che parlava della cancellazione …

K. A. Non lo conosco, si tratta di un testo?

G. C. E’ un pensiero, un’idea di Jaques Derrida. Credo che Israele rubi tutti questi archivi e che questo gesto abbia un rapporto con il far scomparire, con l’uccidere. Credo così che quando si cancellano le lettere o le immagini con il colore rosso, si inscriva il sangue dentro il film.

K. A. Sì, l’idea è proprio quella. Vorrei leggere questo testo di Derrida, tu ce l’hai?

G. C. Sì, ne ha scritto in molti passi diversi dei suoi libri, ma voglio trovare quello più preciso su questo punto.

K. A. Sì, perché abbiamo scritto molto sui fantasmi

G. C. Vorrei domandarti ancora un paio di cose, anche perché non ti voglio prendere troppo tempo. La prima domanda riguarda il formato dei tuoi film: tu lavori con il digitale, vero?

K. A. Sì

G. C. An Unusual Summer è stato filmato in digitale mentre A Fidai Film no, se non sbaglio?

K. A. No, in realtà anche A Fidai Film l’ho girato in digitale, tutto il mio lavoro è in digitale. Ma dato che i film originali erano stati girati in pellicola, è per questo che hanno conservato quell’aspetto, quella texture, tipico della pellicola, mentre An Unusual Summer era un VHS. L’hai mai visto?

G. C. Sì, due volte.

K. A. E ti è piaciuto?

G. C. Sì l’ho fatto vedere agli studenti del mio corso perché avevo scoperto il tuo talento per l’osservazione in quel film. Quello che voglio dire è che credo che ci siano molti filmmakers che usano il piano sequenza per costruire un’idea del tempo. Cioè, quello che pensano è che il mondo abbia un passo veloce e che sia perciò necessario opporsi a quell’idea di velocità con un tempo scandito letteralmente minuto per minuto. Tuttavia, io non credo che tu faccia questo, credo invece che tu crei qualcosa d’altro, che consiste nel pensare attraverso ciò che si osserva. Tu dici al mondo che dobbiamo vedere, dobbiamo osservare, dobbiamo guardarci intorno. Quando ho visto il tuo film per due volte ho fatto esperienza di questo: osservare attraverso la macchina da presa. L’ho visto dopo A Fidai Film; ieri ho visto Recollection, e credo che anche là ci sia quest’idea.

K. A. Sì, voglio dire, in generale, la telecamera di sorveglianza è uno strumento che ha molta pazienza, una pazienza che non ha nessun regista, perché filma, e filma, e ancora filma, dato che l’idea in sé di una telecamera di sorveglianza si basa sull’attesa di registrare il verificarsi di un crimine; e questo è il motivo per cui le persone si servono di telecamere di sorveglianza, aspettare che avvenga un crimine, lavorare con quest’idea.

In un certo senso, con questo progetto sono diventato una specie di investigatore e credo che ogni artista, ogni regista, ogni scrittore sia per molti versi un investigatore, in quanto si va cercando qualcosa… Anch’io amo molto i piani sequenza, ma mi trovo molto d’accordo con te sul fatto che ci sono parecchie persone che usano questa figura del piano-sequenza, senza che secondo me sia effettivamente motivata, e nello stesso tempo non è che io ho sempre in mente lo spettatore mentre sto realizzando un film, anche se so che bisogna stimolare l’attenzione di chi guarda, insomma, il pubblico, e si tratta di un gioco di equilibrio, non è che si sta facendo del cinema commerciale, si cerca invece di creare una scena che possa comunicare in un modo o nell’altro, o avere almeno la possibilità di comunicare, ed è proprio su questo che io cercavo di lavorare, trasmettere, cioè, il senso di uno scopo. Quando mostro qualcosa c’è un motivo, a dispetto del fatto che talvolta scrivo all’inizio del testo: “non è che ogni cosa ha uno scopo” Insomma, gioco con questa idea. Ma il senso generale è quello di creare dell’interesse e dell’empatia perché quando guardiamo le cose se non sentiamo dell’empatia, perdiamo interesse, e di conseguenza non prestiamo più attenzione. Perciò si tratta di un punto delicato e complicato: come si faccia a ottenere questo, non ha a che fare con la scienza, né si tratta di applicare una formula, è qualcosa che, semplicemente, si dà con la pratica. Ma ci sono molti che ci arrivano, come ad esempio Lav Diaz, che viene dalle Filippine e realizza film molto lunghi, otto ore e più… Li trovo molto difficili da guardare. A me interessa di più una sorta di minimalismo e anche, nello stesso tempo, qualcosa che tocchi le persone intimamente.

G. C. Sì. Tuo padre ha visto quelle immagini? Perché credo di aver capito che in An Unusual Summer tu usi una macchina da presa di tuo padre.

K. A. Sì, perché stava cercando la persona che aveva rotto la macchina.

G. C. E l’ha trovata?

K. A. Sì, si trattava di un ragazzo fuori di testa del quartiere… Quindi, queste sono le idee con le quali lavoro, alla fine, in ogni progetto. Tutti questi film hanno un aspetto autobiografico.

G. C. E’ per questo motivo che tu hai messo un testo alla fine del film? Un breve racconto, come un piccolo souvenir? Anche in A Fidai Film c’è un testo, una conversazione su un archivio perduto.

K. A. Sì

G. C. Sì, grande…Nella mia immaginazione è come se il film continuasse, ora convertito nella sua stessa memoria. Vorrei rivolgerti un’ultima domanda: tu riesci a vedere un futuro nei tuoi film? Un futuro nel cinema? Perché adesso per via della guerra, il presente è orribile: ma, riesci a vedere un futuro nel cinema, e nel cinema che tu realizzi?

K. A. Credo che ci siano sempre più possibilità in altri posti, non qui…

G. C. Luoghi come Parigi…

K. A. No, perché si vede che fanno vedere gli stessi film dappertutto e se si osservano i poster di questi film si tratta sempre della stessa cosa: c’è una coppia: un uomo, una donna. E ci sono tanti cinema ma fanno sempre vedere la stessa cosa. Questo è un aspetto di come il capitalismo controlli ogni cosa. E ogni cosa viene consumata come se fosse un prodotto. Però, per esempio, con l’esperienza che abbiamo avuto con A Fidai Film, al di là dei festival, abbiamo avuto molte richieste dalle università, dai cineclub, da tanti spazi alternativi che hanno mostrato il film; e si trattava di ragazzi molto giovani, di vent’anni o poco più…. Per me, questo è un motivo di speranza nei confronti del cinema, di quello che il cinema può fare, di come il cinema può commuovere le persone e avere un ruolo nella società, perché attualmente il cinema non ha alcun ruolo nella società, si limita a mantenere lo status quo, e ad aver a che fare con il consumo. Invece per quanto mi riguarda non ho realmente molto tempo per pensare se il cinema abbia o meno un futuro, perché per me fare dei film è una necessità esistenziale, è una sorta di auto-resistenza e credo che il più delle volte che viene formulata questa domanda è quando non c’è più la necessità di creare, è lì che si va a finire. Io penso che gli esseri umani vogliano creare, e che abbiano la necessità di esprimersi, e specialmente per me, in quanto palestinese, è proprio essenziale perché è da lì che mi viene la speranza altrimenti mi sentirei depresso e ora che ho realizzato questo nuovo film che è costituito di materiali che avevo filmato a Gaza qualcosa come 25 anni fa, mi permette di continuare a vivere nonostante il genocidio che sta avendo luogo. E’ una forma di resistenza. Filmare è una forma di resistenza, che resiste.

G. C. I giovani studenti della mia università andranno a vedere A Fidai Film. Puoi lasciare un messaggio per loro?

K.A. Credo che A Fidai Film sia un esempio dove in qualche modo, si può lavorare di fatto con idee che hanno a che fare con l’arte e con un cinema che svolga un ruolo nella società e ci dia speranza. Per me, fare dei film è un modo per generare speranza.

G. C. Lo dirò agli studenti, molte grazie per questa conversazione.

K. A. Grazie a te.

La conversazione è stata trascritta da Carolina Romero Jofré e tradotta dall’inglese da Daniela Turco.

- Il titolo del film è With Hasan in Gaza, ed è stato presentato al Festival di Locarno nell’agosto di quest’anno. ↩︎